Manuel Jesús González

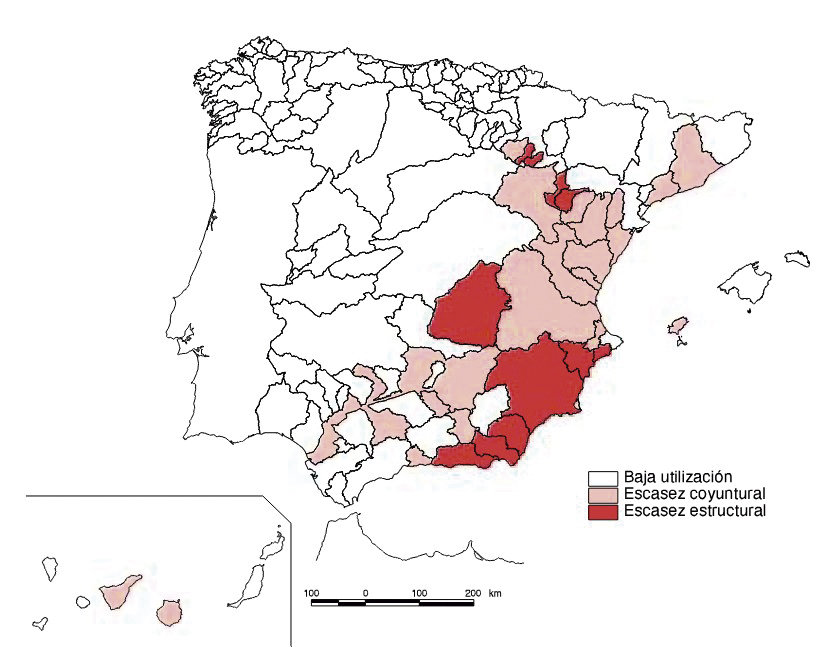

La cuenca del Segura, ubicada en el sureste de España, es un laboratorio avanzado de gestión hídrica que se enfrenta a un déficit estructural severo, con precipitaciones medias de apenas 300 mm al año y una demanda de agua que supera los recursos renovables disponibles. Esta cuenca, que abarca 18.870 km² y sustenta a más de dos millones de personas, depende de fuentes externas como el Trasvase Tajo-Segura (TTS) y el agua desalinizada, además de aguas subterráneas y regeneradas.

Centrando el foco en el Campo de Cartagena, es por todos conocida por ser un referente en producción hortofrutícola gracias a su clima mediterráneo, regadío altamente tecnificado y una estructura empresarial muy competitiva. Con una contribución de 2.800 millones de euros al PIB comarcal, equivalente al 37% de la economía local, y sosteniendo 47.000 empleos, su impacto socioeconómico es incuestionable.

Sin embargo, diferentes circunstancias han estado presionando la comarca, por un lado, por la paulatina reducción del Trasvase Tajo-Segura (TTS), y por otro lado la situación ambiental del Mar Menor que ha generado, sobre todo fuera de la Región de Murcia, una desconfianza social hacia el modelo agrícola, todas estas circunstancias han puesto en un claro “jaque” a la viabilidad de la agricultura en la zona.

Basado en la jornada ‘Retos y perspectivas de la gestión del agua en el Campo de Cartagena’, organizada por la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena, este artículo analiza los desafíos que se pusieron de manifiesto en la jornada, así perspectivas o posibles soluciones basadas en el conocimiento técnico de expertos de reconocido prestigio, cuyo objetivo es ayudar a consolidar un regadío que sea equilibrando en productividad y conservación, así como en su apartado de economía y sociedad, fundamentales para que la palabra sostenibilidad tenga sentido.

Como se ha indicado antes, esta reducción del TTS es un problema que preocupa, y mucho, no solo al Campo de Cartagena, sino a todos los actores implicados y abastecido por esta infraestructura operativa desde 1979. Esta infraestructura ha sido clave para el regadío y el abastecimiento urbano en Murcia, Alicante y Almería.

Con un volumen máximo legal de 600 hm³/año, la media histórica trasvasada para regadío es de 202 hm³/año, aunque en 2027 se espera un recorte del 40%, reduciéndolo a unos 100 hm³/año debido principalmente al aumento de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasarán de 6 m³/s a 8,65 m³/s en Aranjuez.

Este recorte amenaza el abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que suministra 120 hm³/año a 2 millones de personas, y pone en riesgo la viabilidad del regadío.

Mario Andrés Urrea Mallebrera, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha subrayado en varios foros que la regla de explotación del TTS, basada en modelizaciones matemáticas, se ve directamente afectada por estos caudales ecológicos, lo que está provocando entrar con mayor frecuencia en escenarios restrictivos.

Muchos expertos critican la metodología de los caudales ecológicos por su arbitrariedad, con ratios que varían entre 4 y 85 veces el caudal medio en el Tajo, según ha explicado en varios foros el profesor Luis Garrote de la Universidad Politécnica de Madrid. La falta de homogeneidad, señalada por el Consejo de Estado, exige una revisión técnica para equilibrar la sostenibilidad ambiental con la socioeconómica.

En abril-junio de 2025, se autorizaron 180 hm³ gracias a reservas de 1.344,7 hm³ en Entrepeñas y Buendía, pero las nuevas reglas propuestas por el CEDEX, como elevar el umbral de nivel 1 a 1.600 hm³, anticipan mayores restricciones.

El otro gran problema del Campo de Cartagena es el llamado “acuífero cuaternario” del Campo de Cartagena que durante años ha sufrido sobreexplotación y una importante contaminación por nitratos. En este sentido el investigador José Luis García Aróstegui, del Instituto Geológico y Minero de España, estima que su recuperación podría tomar 20-25 años. Su conexión hidráulica con el Mar Menor agrava la crisis ecológica de esta laguna salada costera.

Desde 2020, la CHS ha implementado medidas cautelares para limitar extracciones, y los regantes han reducido un 30% el uso de agua y fertilizantes en 44.000 hectáreas mediante sondas de humedad, financiadas con 1,25 millones de euros de fondos europeos. Proyectos como LIFE TRIPLET, con participación de CETAQUA, UPCT, IMIDA, Aquatec y FMC, han desarrollado plataformas digitales para optimizar el riego, mientras que iniciativas de “vertido cero” con filtros verdes buscan mitigar la presión sobre el Mar Menor.

Pero, ¿existen realmente alternativas al TTS?. La sociedad en general piensa que la desalación es la solución agua “infinita” procedente del mar, debidamente tratada. Pero la realidad es que la desalación de agua de mar (ADM) y también la regeneración de aguas depuradas no son la solución a la falta de agua procedente del TTS que la región tendrá durante los próximos años.

Si bien es verdad que forman parte de la solución, este “mix” de diferentes fuentes de agua, tienen manejos y singularidades propias de sus características intrínsecas. Por ejemplo, el agua desalada, con un coste de 0,85-0,90 €/m³ (2,5 veces superior al trasvase T-S), requiere 3,5 kWh/m³ frente a 1,1 kWh/m³ del TTS.

El profesor Victoriano Martínez Álvarez, de la UPCT, ha destacado en multitud de estudios científicos los problemas agronómicos como el exceso de boro y la falta de calcio, que afectan cultivos sensibles, y hace “obligatorio” para su manejo ciertos porcentajes de dilución, de hecho, propone mezclar hasta un 50% de agua desalinizada de mar, con otras fuentes como son las aguas regeneradas, subterráneas, superficiales y trasvase.

No se le puede pedir más a la Región de Murcia, en cuanto al uso del agua regenerada que hace. De hecho, es sin lugar a dudas un caso de éxito en este sentido. La Región de Murcia lidera la regeneración, reutilizando el 98% de sus aguas residuales (108 hm³ en 2024), pero ha indicado Francisco Pedrero Salcedo, del CEBAS-CSIC, señala que su capacidad está saturada, es decir, no se puede producir mucha más agua regenerada, agua que para los regantes es a coste cero, pero que es incapaz de cubrir el déficit de más de 300 hm³/año que generaría la desaparición del TTS en 2027.

La agricultura de precisión es un pilar en el Campo de Cartagena. Alejandro Pérez Pastor, catedrático de la UPCT, y Manuel Herrera, del IMIDA, ponen el foco en seguir el camino de la digitalización como pueden ser maximizando el uso de sensores, teledetección y riego en déficit controlado para minimizar lixiviaciones, lo que ayudaría a reducir el impacto sobre el acuífero cuaternario.

Estas tecnologías han transformado la gestión hídrica en los últimos años. Muchos de estos expertos abogan por una combinación de fuentes (trasvase, desalada, regenerada, subterránea) y una mejora de las infraestructuras intercuencas para redistribuir el agua. Aun así, quedan cuestiones pendientes, como la falta de ejecución de planes. Por ejemplo la interconexión de la desaladora de Torrevieja es un obstáculo crítico.

La gestión del agua en el sureste peninsular es uno de los mayores retos de la política hidráulica en España. Resolverlo exige integrar criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales, y asumir que no existen soluciones perfectas. Implica compromisos de todas las partes.

Cualquier estrategia futura debería estar guiada por el conocimiento científico, no por narrativas simplistas. El uso combinado de distintas fuentes y el seguimiento técnico de los acuíferos son ejemplos de que hay alternativas viables si se trabaja con datos reales.

—

Manuel J. González Ortega

Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos

Área de Ingeniería Agroforestal (ETSIA)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica

Universidad de Sevilla